-

#6. '꽃의 화가' 김종학 (1937~)아트 컬렉터를 위한 작가소개/대가_작고, 원로작가 2022. 3. 2. 09:06728x90반응형

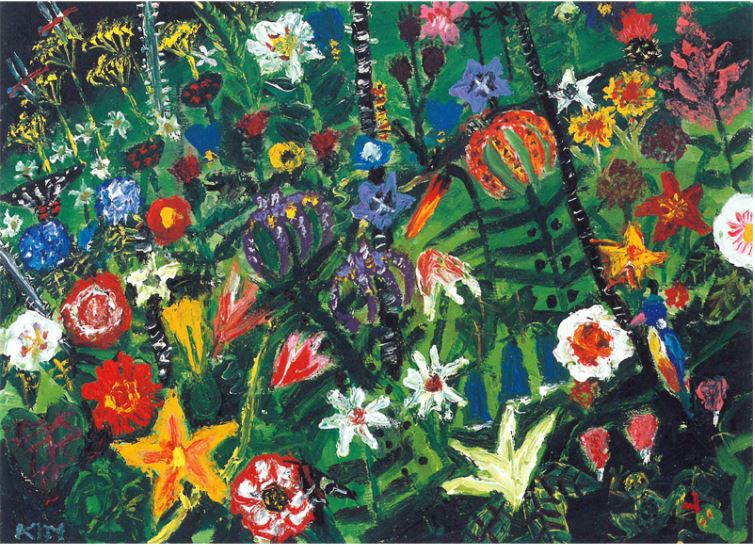

"꽃의 화가"

"설악산 화가"

김종학은 1937년 평북 신의주에서 태어났다. 그의 부친은 가난을 벗어나고자 일본으로 건너갔고 와세다대학을 졸업한 후 고향으로 돌아와 사업을 하였다. 그러나 1948년 북한 정권의 숙청을 피해 짐하나 제대로 못 챙기고 하룻밤 만에 온 가족이 월남했다. 이후 그는 경기고등학교를 졸업하고 서울대학교 회화과에 들어갔다.

1960~1970년대는 추상미술과 전위적 실험예술이라는 두개의 큰 흐름이 존재했다. 젊은 시절의 김종학은 추상회화의 경향이 강하여 김창열, 박서보, 윤명로 등과 함께 전위예술가 연합 단체인 악뛰엘의 창립 동인으로 활동했다. 이들은 서양의 전후미술인 앵포르멜의 영향을 받아 형태보다 색을 강조해 격정을 표현했다.

한국과 미국을 오가며 작업하던 중, 그는 1979년 설악산으로 들어간다. 가정불화 등 세속의 번뇌에 산으로 들어갔지만 설악산에서 피어난 꽃을 보며 위안을 얻고 설악동에 집과 작업실을 지어 꽃을 그리기 시작했다. 모더니즘을 표방하는 추상미술이 대세인 시절 김종학의 꽃 그림은 시대를 역행하는 그림이었다. 그 어떤 유파에도 속하지 않은 그에게 "설악산 화가", "꽃의 화가"라는 별명이 붙었다.

김종학 "꽃잔치", 2003년 설악산의 밤은 왜 그다지도 낮게 떠서 빛나고 있었던지 하여간 열심히 밤하늘을 보며 백 장의 좋은 그림 남기고 죽자, 그때까지 억지라도 살자며 입술을 깨물고 그림을 그린 것이 오늘날 나비, 꽃 그림들을 나오게 했다.

김종학의 그림 속에는 서양화와 동양화가 공존한다. 전형적인 서양미술의 재료와 색감으로 그리지만 투시도법을 배제한 채 동양화처럼 원근과 시점을 초월해 대상을 배치하였다. 추상화풍이 근간에 있어 과감한 생략과 여백으로 구성한 것도 동양화의 느낌을 전달한다.

김종학 "호박꽃", 2004년 작가는 예술 본연에 대한 고민을 하며 자연의 섭리에 순응하고 본질을 탐구하는 작업을 이어갔다. 화려한 설악의 풍경과 꽃 그리고 사계절을 화폭에 담지만, 그는 "추상에 기초를 둔 새로운 구상"이라고 강조했다. 이는 눈에 보이는 모습 그대로 그리는 것이 아니라, 마음에 각인되는 것을 그렸기 때문이다.

김종학 "무제", 2018년 단색 모노크롬이 대세였던 1980년대 한국 화단에서 김종학의 꽃 그림은 이발소 그림이라고 무시당하며 조롱을 들었으나, 그는 꿋꿋이 화려하고 강렬한 원색을 화폭에 담았다. 그 결과 김종학의 작품은 정서적으로 삭막하고 메마른 현대인들에게 자연의 생명력과 치유력을 전달하며 대중과 화단의 인정을 받았다.

l 김종학 작가의 이야기를 마치며... l 김종학 작가의 작품은 꽃과 새, 나비 등, 자연의 생명력을 화면 가득 풍성하게 채우는 특징을 가졌다. 이대원 화가가 풍경을 강렬한 색채로 풀어냈다면, 김종학 화가는 설악과 자연의 한 부분을 확대하여 자연을 표현했다.

그의 그림에 사용된 다양한 색들은 서로 부딪히거나 어색하지 않고 조화롭다. 김종학 작가의 그림을 보면 이목을 끄는 강렬한 색채가 있지만 동시에 편안한 느낌을 준다. 이는 화려한 설악의 풍경과 꽃을 통해 안식과 치유를 얻은 화가 본인의 경험을 대중에게 전달하는 언어라 생각한다.

제9회 아트부산, 1인당 1점 제한판매 30분 완판, 1점당 1000만원 참고서적 "살아남은 그림들"

참고기사 화폭 가득 넘치는 자연의 생명력...메마른 현대인에 건네는 '위로', 파이낸셜뉴스, 2021.11.22728x90반응형'아트 컬렉터를 위한 작가소개 > 대가_작고, 원로작가' 카테고리의 다른 글

#8. '바디스케이프' 이건용 (1942~) (0) 2022.03.11 #7. '고암' 이응노 (1904~1989) (0) 2022.03.07 #5. '농원의 화가' 이대원 (1921~2005) (0) 2022.02.24 #4. '점과 선' 이우환 (1936~) (0) 2022.02.17 #3. '묘법' 박서보 (1931~) (0) 2022.02.14